Aktivis dan Jurnalis perempuan seringkali dihadapkan dengan berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan dan keselamatan mereka saat meliput maupun mendampingi korban. Dalam FGD yang dilakukan oleh Purplecode Collective dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dalam program Safe Sisters pada Februari 2024, 23 Aktivis dan Jurnalis menceritakan kisahnya.1

Jurnalis dan aktivis seringkali menghadapi risiko akibat pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sebagian tantangan mungkin dialami oleh jurnalis secara umum, seperti pembungkaman atau pembatasan kebebasan pers, serangan digital, penolakan dari masyarakat yang diliput, beban kerja berlebih, minimnya jaminan kesejahteraan, hingga tantangan geografis.

Risiko pada jurnalis dan aktivis perempuan berlipat. Diskriminasi yang unik dan kekerasan menjadi bagian dari realitas yang dihadapi oleh jurnalis dan aktivis perempuan di Indonesia. Perempuan jurnalis tidak hanya mengalami ancaman yang dialami oleh jurnalis secara umum, namun juga mengalami ancaman khas yang terkait dengan tubuh seksualitas mereka. Sayangnya, hal ini kerap tidak menjadi perhatian perusahaan media. Ancaman tidak hanya dihadapi jurnalis perempuan saat meliput suatu kasus, di kantor yang harusnya menjadi tempat aman bagi mereka, tidak jarang jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dunia kerja seperti gaji, tunjangan, hak cuti, hingga posisi perempuan yang rentan.

Sedangkan ancaman bagi perempuan aktivis, seringkali muncul akibat kasus yang mereka dampingi. Hal ini dikarenakan sulitnya korban-korban, terutama pada kasus kekerasan seksual untuk mendapat keadilan. Dalam FGD yang dilakukan oleh Purplecode Collective dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dalam program Safe Sister pada Februari 2024, 23 Aktivis dan Jurnalis menceritakan kisahnya.

Dilecehkan rekan kerja dan narasumber, digaji lebih rendah, hingga dipecat: Sederet Kekerasan dan Diskriminasi yang Dialami Jurnalis Perempuan

Di balik setiap berita yang dituangkan dalam tulisan-tulisan, tidak jarang jurnalis perempuan menghadapi tantangan yang besar. Sebagian tantangan mungkin dialami oleh jurnalis secara umum, seperti pembungkaman atau pembatasan kebebasan pers, serangan digital, penolakan dari masyarakat yang diliput, beban kerja berlebih, minimnya jaminan kesejahteraan, hingga tantangan geografis. SY, inisial nama, tidak dapat memungkiri efek buruk dari ancaman yang ia alami sebagai jurnalis perempuan. Ia menyadari berprofesi sebagai jurnalis perempuan membuat ia berhadapan langsung dengan kekerasan.

“Kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan, seperti liputan konflik di lokasi yang sulit dijangkau, menjadi faktor tambahan yang mempersulit tugas saya sebagai jurnalis. Kesulitan mencapai lokasi dan potensi terjatuh menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan kita sebagai jurnalis,” ungkapnya dalam FGD.

Bertahun-tahun bekerja di media membuat SY menyadari betul bahwa selain menghadapi kekerasan, jurnalis perempuan juga rentan terhadap tantangan khusus yang terkait dengan seksualitas mereka. Mulai dari seksisme, diskriminasi, objektifikasi, hingga pelecehan dan kekerasan seksual, jurnalis perempuan mengalami perlakuan tersebut tidak hanya dari narasumber, tetapi bahkan di lingkungan media sendiri. “Sikap seksis, seperti perkataan diskriminatif terkait bentuk tubuh saya, menciptakan suasana yang tidak nyaman di lingkungan kerja,” lanjutnya.

Budaya patriarki yang masih kuat dalam banyak lingkungan kerja media dapat menyebabkan pelecehan seksual menjadi lebih diterima atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Suara jurnalis perempuan seringkali tidak didengar karena adanya budaya patriarki yang dominan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang apa yang merupakan pelecehan seksual, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada jurnalis perempuan juga menyebabkan persepsi bahwa tindakan pelecehan adalah hal yang biasa atau bahkan dapat diterima.

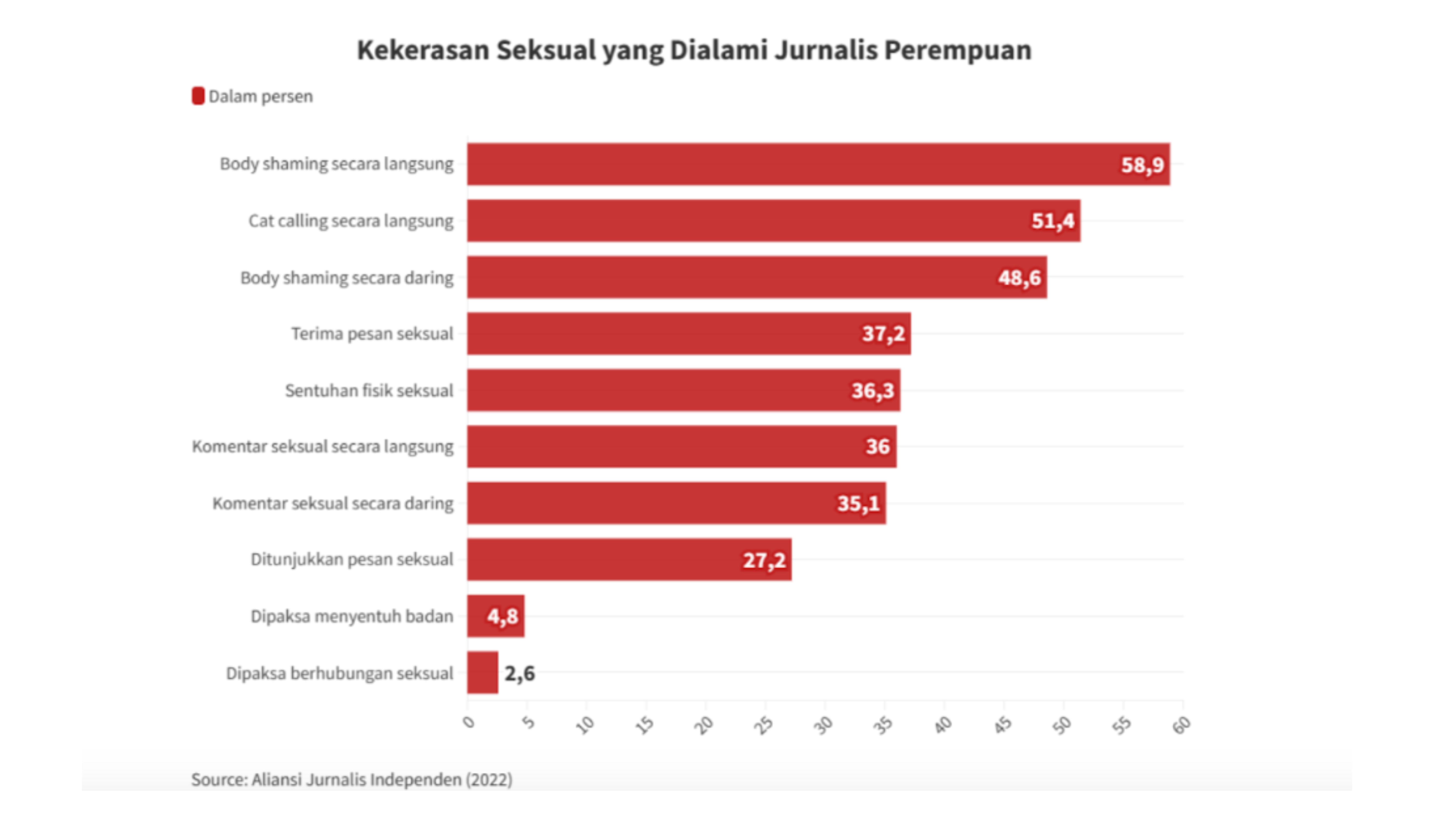

Temuan ini merupakan sinyal bahaya yang menguatkan fakta bahwa berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan masih merupakan ancaman yang nyata. Laporan dari Lembaga survei Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media) pada tahun 2021 menyatakan, menunjukkan terdapat 85,7 persen dari 1.256 responden jurnalis perempuan di seluruh Indonesia mengaku pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik itu luring atau daring.

Hasil riset kolaboratif antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PR2Media pada tahun 2022 juga mengonfirmasi hal serupa. Dalam penelitian tersebut, 82,6 persen dari 852 jurnalis perempuan yang menjadi responden dari 34 provinsi di Indonesia menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Data ini hanyalah puncak gunung es yang terlihat, sementara di bawahnya terdapat begitu banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para jurnalis perempuan. Alasannya beragam, mulai dari rasa takut, trauma, hingga laporan yang mentok di ruang redaksi. Seringkali, manajemen dan redaksi di berbagai media abai terhadap kasus pelecehan yang dialami oleh jurnalis perempuan.

NN, inisial nama, seorang jurnalis dan praktisi media menyadari betul bahwa respon dari media tempatnya bekerja seringkali tidak memadai. Bahkan, saat terjadi kegiatan liputan berikutnya dengan narasumber yang sama, ia tetap ditugaskan tanpa adanya langkah-langkah preventif yang diambil. “Pengalaman saya usai wawancara, narasumber mencoba melecehkan saya. Segera setelah insiden tersebut, saya melaporkannya kepada pihak manajemen dan redaksi, sayangnya, meskipun saya telah memberikan laporan, tidak ada tindakan signifikan yang diambil oleh manajemen dan redaksi,” kata NN, menceritakan kisahnya di FGD.

Situasi ini meninggalkan perasaan tidak nyaman dan meragukan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya, bahkan tidak jarang kultur kekerasan itu datang dari lingkungan media itu sendiri. NN hanya satu dari banyak jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual saat menunaikan tugasnya.

Dalam FGD, J, inisial nama, mengkategorikan ancaman terhadap jurnalis perempuan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, yang berasal dari rekan kerja dan narasumber. Pada kesempatan ini, ia menceritakan pengalamannya saat seorang rekan kerja kerjanya memperlakukan dirinya dengan cara merendahkan dan secara langsung mengomentari bentuk tubuhnya. Saat setelah mengalami pelecehan tersebut, J langsung melaporkan kepada atasannya, namun sangat disayangkan tanggapan dari atasannya tidak begitu memperhatikan laporan kekerasan seksual yang ia alami.

“Kasus pelecehan seperti ini sering dialami oleh jurnalis perempuan, khususnya terkait keselamatan dan keamanan mereka. Jarang sekali perusahaan media memberikan edukasi terkait kekerasan dan pelecehan di lingkup kerja, baik di ruang redaksi maupun di lapangan. Hal ini sangat disayangkan karena minimnya edukasi terkait pelecehan seksual 10 tahun terakhir memberikan peluang bagi terjadinya tindakan pelecehan,” ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi jurnalis perempuan di dunia kerja yakni dalam kesenjangan pendapatan, di mana jurnalis perempuan sering dibayar lebih rendah dibandingkan dengan rekan kerja mereka yang berjenis kelamin laki-laki. “Kami sudah bekerja keras, sama kerasnya seperti laki-laki, belum lagi dihadapi dengan berbagai ancaman mulai dari fisik, verbal, digital, hingga seksual, namun kami juga masih harus dihadapkan dengan upah yang lebih murah, hanya karena kami perempuan,” kata NN.

Stereotype peran perempuan yang dianggap sebagai manusia yang tidak wajib mencari nafkah juga kadang menjadi alasan jurnalis perempuan sering dihadapkan pada perbedaan syarat dalam pemberian asuransi. “Pandangan bahwa asuransi seharusnya diberikan kepada kepala keluarga, terutama laki-laki, yang harus menanggung beban keluarganya, masih ada,” ungkap IW, inisial nama, yang bekerja di salah satu media mainstream di Indonesia.

Perusahaan media masih melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kontribusi terhadap pengambilan kebijakan. Seringkali jurnalis perempuan tidak dapat mengakses asuransi kesehatan untuk keluarganya. Sedangkan untuk laki-laki, mereka otomatis mendapat asuransi untuk istri dan maksimal tiga anak. Tidak jarang jurnalis perempuan terkadang harus memberikan bukti-bukti tambahan, seperti status janda dan tanggungan, untuk memenuhi persyaratan asuransi yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Kekerasan secara digital juga masih sering dialami oleh jurnalis perempuan. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, kekerasan daring ternyata memiliki efek yang lebih merusak pada jurnalis perempuan. Efek ini terutama dirasakan pada kesehatan mental mereka, karena kekerasan daring dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Seperti yang diceritakan oleh M, insial nama, seorang jurnalis dan aktivis perempuan yang mengalami serangan digital setelah menyuarakan hak cuti bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau hamil.

“Serangan itu terjadi melalui akun anonim yang menyerang saya baik di akun sosial media yayasan maupun akun pribadi saya. Ancaman dan serangan tersebut membawa dampak negatif pada pengalaman saya, mengingat karakter anonim yang membuat sulit untuk mengidentifikasi pelakunya,” katanya.

Tidak adanya ruang aman bagi jurnalis perempuan dalam meliput kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, konflik, atau isu sensitif, perempuan jurnalis juga mengalami dampak yang semakin kompleks. Beberapa jurnalis telah mengungkapkan dampak psikologis yang mereka alami, termasuk di dalamnya secondary trauma.

Berbagai kerentanan yang dialami, menjadikan jurnalis memiliki sejumlah strategi untuk dapat mengantisipasi, ataupun bertahan dalam menjalankan tugas mereka. Tidak meliput sendirian, meminta pertolongan pada rekan sejawat menjadi strategi dalam mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual.

Sementara terkait dengan dampak psikosial yang mereka alami, perempuan jurnalis juga memiliki strategi di antaranya dengan melakukan jeda/libur. Namun hal ini lebih bisa dilakukan oleh jurnalis freelancer. Sementara untuk jurnalis yang bekerja di media penuh waktu akan lebih sulit untuk menerapkan strategi tersebut. Selain itu, jurnalis juga menyampaikan pentingnya berserikat dan berjejaring sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang mereka hadapi ketika liputan.

Butuh Upaya Terstruktur dan Menyeluruh untuk Melindungi Kerja-Kerja Jurnalis Perempuan

Perlindungan menyeluruh bagi jurnalis perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka saat menjalankan tugas-tugas mereka. Sayangnya, sistem dukungan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual masih belum diimplementasikan secara luas di semua organisasi media. Padahal pencegahan terhadap kasus kekerasan perempuan dapat dilakukan sejak dini. Hal ini dapat dimulai dari pelatihan yang dilakukan oleh organisasi media yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi kekerasan. Juga melalui pelatihan keamanan holistik yang dapat menjadi bekal pertolongan pertama dalam menghadapi kekerasan.

Terhadap hal tersebut, jurnalis juga memiliki rekomendasi mengenai hal-hal yang penting untuk dilakukan perusahaan media. Penting untuk perusahaan media untuk memiliki sejumlah kebijakan seperti SOP Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, karena hingga saat ini banyak media yang belum mempunyai mekanisme atau Standard of Procedure (SOP) pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Kebijakan terkait penyediaan akses bagi jurnalis untuk konseling dan mendapatkan pendampingan psikologis juga menjadi kewajiban pemberi kerja yang harus disediakan terhadap jurnalis.

kebijakan afirmasi untuk membuka ruang bagi perempuan dan kelompok queer di bidang media. Selain itu, jurnalis juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran, salah satunya melalui training/pelatihan yang terkait isu-isu gender.

Selain rekomendasi untuk perusahaan media, narasumber juga mengangkat akan pentingnya kesadaran di kalangan perempuan jurnalis itu sendiri terkait dengan kerentanan mereka dan mendorong budaya bahwa narasumber dan jurnalis itu setara. Membangun support system juga menjadi penting untuk memperkuat upaya-upaya tersebut secara bersama-sama/kolektif.

Pendamping Korban Rentan Menjadi Korban

Sementara bagi aktivis perempuan, khususnya mereka yang mendampingi perempuan korban kekerasan, ancaman yang muncul terkait erat dengan kasus yang mereka dampingi. Ancaman tersebut tidak hanya berupa ancaman keamanan yang menyerang mereka secara langsung, tetapi juga dalam bentuk kekhawatiran akan proses penanganan kasus dan sejauh mana korban akan mendapatkan keadilan. “Ancaman, saya definisikan sebagai sebagai kekhawatiran apakah petugas dapat menangani dan bagaimana prosesnya,” ungkap P – inisial nama.

Hal ini dikarenakan sulitnya korban-korban, terutama pada kasus kekerasan seksual untuk mendapat keadilan, bahkan posisi korban justru rentan terhadap stigma, victim blaming, maupun kembali menjadi korban (reviktimisasi) atas kejahatan lainnya. “Dalam kasus kekerasan seksual, teknologi AI dapat menjadi alat untuk menciptakan konten yang merusak dan mengeksploitasi korban. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap privasi dan martabat individu yang telah mengalami kekerasan seksual. Overthinking dapat mencakup ketakutan akan penyebaran informasi palsu atau manipulasi citra yang dapat merugikan korban secara emosional dan sosial,” urai BA.

Ancaman kekerasan juga menjadi bayang-bayang aktivis perempuan di Indonesia, mulai dari ancaman fisik, verbal, digital, hingga kemudian berdampak pada situasi psikososialnya.

“Draining, pada pengalaman di mana para pendamping mengalami penurunan energi, baik secara emosional maupun mental, akibat beban kerja yang kompleks dan tingginya tuntutan kesejahteraan korban,” ungkap AY.

Aktivis yang secara rutin terlibat dalam mendampingi korban kekerasan seringkali dihadapkan pada narasi yang sulit, kejadian tragis, dan penderitaan manusia yang mendalam. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang signifikan. Seperti perempuan jurnalis, perempuan aktivis juga rentan mengalami secondary trauma. Dalam FGD, E mengungkapkan, “Secondary Stress trauma, hal ini dapat terjadi kepada pendamping yang memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka yang mengalami kekerasan atau trauma dapat mengalami stres traumatik sendiri.”

Lemahnya hukum yang melindungi korban dan pendamping juga dapat berujung pada laporan balik terhadap mereka, P mengungkapkan, “Ancaman Laporan ke polisi, dalam pengalaman saya dini dapat dilakukan oleh pelaku, misalnya ketika mendampingi korban kekerasan maka ada beberapa kasus yang mendampingi dilaporkan ke polisi.”

Tak hanya ancaman yang muncul dari kasus yang mereka tangani, perempuan aktivis juga kerap mengalami stigma dan diskriminasi. Para narasumber mengungkapkan mereka sering distigma sebagai perempuan yang tidak baik, suka membahas tentang seks dan sering dianggap bisa diajak berhubungan seksual oleh siapa saja. Hal ini juga dikarenakan berbagai narasi diskriminatif soal perempuan, maupun gerakan feminis. Sebagaimana yang disampaikan BA, “Pemberian label negatif, stereotip, dan stigmatisasi terhadap aktivis perempuan dapat memperkuat sikap intoleransi dan memicu tindakan kekerasan lebih lanjut.”

Stigma negatif dan narasi diskriminatif tersebut juga dapat menghasilkan ancaman langsung kepada perempuan aktivis. Salah satunya dialami oleh A yang pernah menghadapi ancaman pemerkosaan. “Ancaman Pemerkosaan misalnya dari pengalaman yang saya dan rekan saya temui yakni ancaman pemerkosaan yang dilakukan oleh dosen atau tokoh di daerah seperti lurah atau camat,” ungkapnya.

Pendamping Korban Butuh Pendukung

Dengan berbagai ancaman dan dampak yang diuraikan di atas sistem dukungan (support system) menjadi kebutuhan penting bagi perempuan aktivis. Sayangnya, para narasumber juga mengungkapkan sulitnya mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, termasuk keluarga. Bahkan seringkali keluarga menentang aktivisme yang mereka lakukan, salah satunya dikarenakan ada proses lobi yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Selain itu, menjadi aktivis seringkali dianggap sebagai kegiatan yang sia-sia sehingga tidak mendapatkan penghargaan dari masyarakat.

“Orang-orang sering menganggap aktivis adalah sebuah kegiatan yang sia-sia karena tidak mendapatkan imbalan atau upah dari organisasi, hal ini yang membuat saya tidak nyaman dan sering tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang lain yang tidak bergiat dalam dunia aktivis. Orang-orang kurang teredukasi dengan value yang didapat dari organisasi yang memihak kepada korban atau kelompok rentan,” demikian yang disampaikan L.

Narasumber juga mengungkapkan Kurangnya dukungan atau solidaritas dari masyarakat atau pihak terkait juga dapat menyebabkan melemahnya advokasi. “Jika aktivis merasa terisolasi atau tidak didukung oleh masyarakat tempat mereka bergerak, hal ini dapat mempengaruhi semangat dan keyakinan mereka dalam melanjutkan perjuangan,” ungkap L.

Para narasumber juga menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi pendamping korban. Pendamping butuh dampingan psikososial, tapi seringnya diatasinya sendiri-sendiri, tidak diatasi secara kolektif, ujar N.

Berbagai strategi akhirnya mereka ciptakan untuk dapat mengatasi ancaman maupun dampak dari ancaman yang mereka alami. Jeda, termasuk membatasi media sosial dan membangun boundaries disadari penting untuk menjaga situasi psikologis mereka yang terdampak dari proses pendampingan kasus. Selain itu beberapa narasumber juga mengungkapkan pentingnya berjejaring, termasuk berkonsultasi dengan jaringan yang terkait dengan ancaman yang dihadapi, hingga membangun kesepakatan-kesepakatan kolektif di dalam organisasi. Dalam konteks ancaman digital, beberapa narasumber menyampaikan sejumlah strategi seperti tidak mengupdate informasi lokasi real time, membatasi foto keluarga atau orang terdekat dalam postingan media sosial, dan lain sebagainya.

Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa organisasi/kolektifnya telah memiliki sejumlah kebijakan seperti pembuatan SOP Keselamatan dan Keamanan Aktivis. Collective Care juga menjadi strategi penting bagi aktivis yang mengalami tekanan eksternal.

Collective care menjadi semakin krusial dalam konteks permasalahan yang dihadapi oleh aktivis dalam pekerjaan pendampingan. Aktivis seringkali mengalami tekanan eksternal karena masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya isu gender, ungkap N.

Ke depan inisiatif-inisiatif dalam mengatasi ancaman di atas perlu diperkuat, terutama dalam membangun mekanisme bersama, yang lebih bersifat kolektif dan struktural. Sehingga ancaman ini tidak hanya menjadi beban aktivis secara individu tetapi juga dapat dihadapi dan ditangani bersama.

Keamanan Holistik sebagai Upaya Struktural Perlindungan Perempuan Aktivis dan Jurnalis

Menghadapi berbagai ancaman keamanan telah mendorong perempuan aktivis maupun jurnalis untuk dapat menemukan strategi-strategi yang dapat melindungi mereka dari ancaman-ancaman tersebut. Namun, dapat dilihat bahwa mayoritas strategi yang ada masih muncul dari diri pribadi secara personal, dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Padahal, ancaman yang mereka hadapi diakibatkan oleh kerja-kerja dan aktivisme yang mereka lakukan, sehingga terkait erat dengan mandat organisasi/media tempat mereka bekerja.

Keamanan Holistik muncul dari kesadaran bahwa berbagai bentuk ancaman keamanan bersifat saling kait mengait sehingga perlu diatasi secara menyeluruh. Strategi keamanan holistik, setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu aspek psikososial, aspek digital, dan aspek fisik, sebagai berikut:2

01. Aspek Psikososial

Psikososial merujuk pada kondisi fisik dan psikologis yang sehat dan sejahtera agar mampu melanjutkan hidup dan kerja-kerja kita.

02. Aspek Digital

Aspek digital merujuk pada langkah-langkah atau strategi keamanan untuk melindungi kehidupan digital kita

03. Aspek Fisik

Aspek fisik merujuk pada langkah-langkah atau strategi keamanan dalam melindungi faktor-faktor fisik seperti manusia (fisik atau tubuh), aset (uang, gawai dan perangkat teknologi, barang, dll), dan ruang.

Keamanan holistik tidak hanya penting sebagai sebuah kesadaran, tetapi juga perlu diintegrasikan di dalam kebijakan organisasi/media ataupun bentuk-bentuk lembaga lainnya tempat jurnalis dan aktivis melakukan aktivisme mereka. Kebijakan seperti SOP maupun panduan diperlukan untuk menciptakan ruang aman dan kerja layak bagi aktivis dan jurnalis, yang tentunya akan merawat pada keberlanjutan kerja-kerja mereka, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada penegakan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan dan Demokrasi. Terlebih, dalam situasi masih lemahnya penegakan hukum yang melindungi korban, aktivis, maupun jurnalis, maupun sejumlah kebijakan yang justru menjadi ancaman, maka resiliensi gerakan perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, termasuk ancaman kriminalisasi.

Strategi keamanan holistik sendiri tidak bisa dalam bentuk konsep yang seragam. Strategi ini harus direncanakan dan dibangun berdasarkan identifikasi ancaman yang telah muncul, ataupun yang berpotensi akan muncul ke depan. Hal tersebut tentunya juga ditentukan oleh jenis kerja yang dilakukan, serta pengalaman setiap individu maupun kolektif yang muncul di dalam organisasi/perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengintegrasikan strategi keamanan holistik di dalam kebijakan organisasi, maka ancaman keamanan yang dihadapi oleh perempuan aktivis dan jurnalis tidak lagi menjadi beban individu, melainkan dihadapi dan diatasi bersama secara kolektif. Lebih jauh, strategi keamanan holistik ini juga perlu menyasar pada advokasi mendorong kebijakan yang melindungi aktivis dan jurnalis secara lebih komprehensif.

Artikel ditulis oleh Agetha Tri Lestari dan Dinda Yura. Informasi di dalam artikel diperoleh dari Project Safe Sisters berkolaborasi dengan PurpleCode, didukung oleh Internews.

- FGD diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu FGD bersama perempuan jurnalis pada 22 Februari 2024, dan perempuan aktivis pendamping korban pada 27 Februari 2024 FGD ditujukan untuk mendengarkan pengalaman perempuan aktivis dan jurnalis terkait ancaman keamanan, dan kerentanan yang mereka hadapi di dalam melakukan kerja-kerja dan aktivisme mereka, sekaligus menemukenali berbagai strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. ↩︎

- Dhyta Caturani, Materi Pelatihan Keamanan Holistik, diselenggarakan oleh PurpleCode Collective, 2023 ↩︎